Böhmische Dörfer im Banat

Selbst viele Rumänienkenner wissen nichts von den Böhmen, welche sich vor

180Jahren im Banater Bergland angesiedelt haben. Da sind die Siebenbürger

Sachsen, die Banater Schwaben, aber Böhmen ? Nein, von denen haben wir noch

nie etwas gehört; so die Antwort vieler. Nun, es waren auch nur wenige Familien,

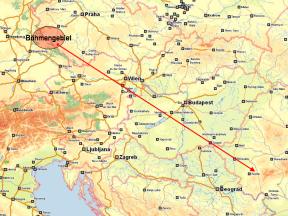

welche damals den beschwerlichen Weg aus der Gegend um Pilsen in das unbekannte

und wilde Banater Bergland um den Semenik (1447 Meter ü.M.) auf sich nahmen. Nach dem

Abschluss der großen Schwabenzüge, bleibt das Gebiet südlich, angrenzende Regionen

an die Donau unter der Kontrolle des Wiener Hofkriegsrates. Besonders das Bergland

um den Semenik wurde bis dahin kaum erfasst, und so ist ein natürliches Interesse der

Militärverwaltung weitere Siedler als Bauern und Holzarbeiter ins Land zu holen.

So fiel die Wahl auf die fleißigen Böhmen aus dem böhmisch-bayerischen Grenzgebiet.

Außer den Kreisämtern, wurde selbst auf den Kanzeln der Aufruf zur Auswanderung

verkündet. Durch Missernten, die Bevölkerungsexplosion und sehr schwierige

Wirtschaftslage lebten hier viele Bauern nahe dem Hungertod. Nun wurden diesen

Menschen ein Land im Banat, ....wo Milch und Honig fließen....versprochen. Desweitern ...

zehnjährige Steuer- und Militärfreiheit, kostenlose Anreise, eigene Hofstellen,

kostenlose Gewährung des Erstsaatgutes. Kein Wunder, dass viele Knechte und Mägde

sich meldeten, blieben ihnen doch hier nur Armut und ein schweres Leben.

So fiel die Wahl auf die fleißigen Böhmen aus dem böhmisch-bayerischen Grenzgebiet.

Außer den Kreisämtern, wurde selbst auf den Kanzeln der Aufruf zur Auswanderung

verkündet. Durch Missernten, die Bevölkerungsexplosion und sehr schwierige

Wirtschaftslage lebten hier viele Bauern nahe dem Hungertod. Nun wurden diesen

Menschen ein Land im Banat, ....wo Milch und Honig fließen....versprochen. Desweitern ...

zehnjährige Steuer- und Militärfreiheit, kostenlose Anreise, eigene Hofstellen,

kostenlose Gewährung des Erstsaatgutes. Kein Wunder, dass viele Knechte und Mägde

sich meldeten, blieben ihnen doch hier nur Armut und ein schweres Leben.

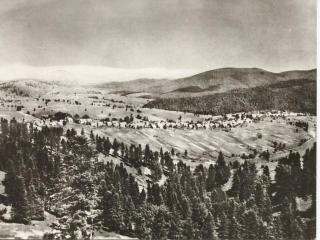

Aber welche Katastrophe, als sie endlich nach Wochen mit Schiffen über die Donau in ihrem Paradies ankamen, fanden sie einen Urwald in dieser Region vor. So hatten sie sich das Land wo Milch und Honig fließt wirklich nicht vorgestellt. Im Laufe des Jahres 1828 nehmen die Siedler ihre neuen Wohnplätze einige Kilometer des nordöstlich des Semenikgebirges ein. Es entstehen vier Dörfer, Weidenthal (Brebu Nou) mit 597 Bewohner, Wolfsberg (Garana) mit 444, Wolfswiese mit 256 und Lindenfeld mit 166 Bewohner. Insgesamt finden hier rund 1800 Menschen eine neue Heimat.

Zuerst hieß es zunächst den Urwald unter größten Anstrengungen und mit einfachsten Hilfsmitteln und Werkzeugen zu kultivieren. Die für die Landwirtschaft ungünstigen klimatischen Verhältnisse auf einer Meereshöhe von 900 Meter lassen in der Folge nur magere Ernten zu, die sandigen Böden erwiesen sich als äußerst erosionsgefährdet, und im Übrigen gedeihen aus ihnen kaum Getreidesorten außer Roggen, darüber hinaus gerade einmal Kartoffel, Flachs und Futterrüben. Ebenso hart aber wie die beschwerlichen materiellen Bedingungen treffen die Menschen das harte Regiment der Militärbehörde. Nach wenigen Jahren sie sich zutiefst demoralisiert. Die Forderungen der Abwanderung wurde lauter und lauter, aber davon wollte das Militär zunächst nichts hören. Obwohl durchgeführte Inspektionen in Weidenthal und Wolfsberg ein verheerendes Bild ergeben: " An Fleiß und Anstrengung haben es die Leute nicht fehlen lassen, das zeigen die Wirtschaftsgebäude und die Felder", verweigerte man ihnen die Absiedlungserlaubnis.

Zum Juli 1833 gab das Militärkommando nach und bis auf wenige Böhmen sind alle ins fruchtbare Banater Tiefland abgezogen. Dort wurden sie keineswegs mit offenen Armen empfangen, die meisten von ihnen hatten es schwerer als vorher. Sie mussten für wenig Geld als Knechte und Mägde arbeiten, viele verloren ihr bisschen Hab und Gut welches sie noch retten konnten. Noch im selben Jahre bitten viele von ihnen die Behörden in die alten Siedlungen zurückkehren zu dürfen, was ihnen auch gestattet wird. Lediglich Wolfswiese wird nicht mehr besiedelt.

Die darauf folgenden Jahrzehnten waren geprägt von schwerer Feldarbeit, kalten Winter in denen Reparaturen am Haus, Handarbeiten und Herstellung von Werkzeugen erledigt wurden. Die Böhmen lebten autark und abgeschnitten in ihrer eigenen Welt dort oben. Die Weidenthaler Familien verkauften ihre Kartoffel meist in Caransebes(Karansebesch) und wobei die Frauen sogar zweimal die Woche den beschwerlichen Weg nach mit "Rahm und Topfen" auf sich nahmen. Die Wolfsberger belieferten meist Resita(Reschitz) mit ihren Erträgen. Dies änderte sich als die Straße gebaut wurde und ein Linienbus bis nach Resita fuhr, danach fuhren auch die Weidenthaler dorthin. Die Weltkriege und ihre Folgen (Verschleppung) gingen selbst hier an den Böhmen nicht schadlos vorüber, sowie darauf folgend das grausame Ceausescu Regime unter denen auch die Bewohner der Böhmendörfer litten.

Wie rückständig die Menschen dort leben musste zeigt, dass erst im Jahre 1969 die Stromversorgung installiert wurde, um 1970 wurde dann die Straße (18km)nach Franzdorf (Valiug) asphaltiert. Nun wurde auch ein Pendelbus bis Resita eingesetzt. 1975 erhält man nach dem Bau eines entsprechenden Senders auf dem Semenik tatsächlich Fernsehempfang, ungefähr zur selben Zeit schaffte sich der erste Weidenthaler ein Auto an. In Lindenfeld vollzieht sich schon im Jahre 1977 eine für die späteren Ereignisse in Weidenthal und Wolfsberg prototypische Entwicklung; Weil es immer noch keine ausgebaute Straße hinunter ins Tal gibt, weil man aufgrund deren Fehlens mit dem Pferdewagen vier Stunden ins 20km entfernte Karansebesch benötigt und die Pendelei dadurch erschwert wird, wandern in kurzer Zeit so gut wie alle Lindenfelder ab. Das Dorf Lindenfeld verfällt . Deren Bewohner verteilen sich nach Weidenthal, Wolfsberg, Karansebes oder Slatina Timis.

In den späten 70er bis in die 80er Jahren konnten sie gut von dem Verkauf in der Stadt leben, da durch die Planwirtschaft keine Milcherzeugnisse oder Ähliches zu finden war. So füllten sie somit eine Marktlücke. Viele der Böhmen arbeiten nun im Straßenbau oder pendeln zu Firmen nach Karansebesch und nach Resita, kommen meist nur am Wochenende nach Hause. Ein großer Vorteil der Böhmischen Gebirgsdörfer gegenüber den Bauern in der Ebene war, daß es von der kommunistischen Regierung in den 50er Jahren keine Zwangskollektivisierung dort oben verordnet wurde. Deshalb konnte jeder sein Feld und seine Tiere behalten und wurde nicht gezwungen sich in eine Kollektivgenossenschaft einzureihen. Das Leben der deutschen Minderheiten in Rumänien wird ab Mitte der 70er Jahre immer schwieriger. Verschiedene Gesetzesmaßnahmen sollten ihre Assimilation befördern. Eine Reihe von Deutschböhmen reagiert frühzeitig, insbesondere diejenigen, die in der Bundesrepublik Deutschland seit den Nachkriegsereignissen Verwandte haben. Viele stellen Ausreiseanträge, die nach in der Regel jahrelangem Warten befürwortet werden. Einige die nicht warten wollen, flüchten über die Donau oder Jugoslawien nach Deutschland, oder gehen-- wie es im Jargon heißt, "auf Urlaub". Als dann nach der rumänischen Revolution 1989 die Grenzen aufgingen, gab es für die Böhmen kein Halten mehr. Keiner wollte mehr zurückbleiben. Die Abwanderungswelle beginnt im Frühjahr 1990 und reißt innerhalb eines Jahres fast alle mit sich. Weidenthal, in dem im August 1985 noch 568 Personen gelebt haben, umfasst Ostern 1990 noch 117 Haushalte mit 518 Personen, am 1 Juli sind es 277 Personen, und am 30 Juni 1999 nur noch 22 Personen. Heute leben hier nur noch 3 Weidenthaler. In Wolfsberg hat sich eine ähnliche Entwicklung vollzogen, wenn auch dort derzeit immerhin 30 Deutschböhmen angesiedelt sind.

Dieser Exodus der Jahre 1990/1991 war in erster Linie ein Befreiungsschlag angesichts der vielfältigen Beschwernisse und Belastungen im rumänischen Staat. Er trägt aber, so wie er sich darstellt, auch die Züge einer Panikreaktion in einer historischen Situation, in der die Angst vor dem alleinigen Ausgeliefertsein an ein wo mögliches zukünftiges rein rumänisches Umfeld und einen skeptisch beäugten rumänischen Staat die Menschen zutiefst verunsicherte.

Die Banater Bergland Böhmen leben heute in großer Zahl in der Gegend um Traunstein. Wen ich von den den ehemaligen Weidenthaler und Wolfsberger auch befrage; die Ansiedlung in Deutschland ist für alle zu einer Erfolgsgeschichte geworden. Der Start ins neue Leben als Deutscher Bürger gelang, weil die Deutschböhmen wesentliche Voraussetzungen mitbrachten, den ererbten Pioniergeist ihrer Vorfahren und zugleich Grundtugenden, ohne die eine Überleben in den abgelegenen Bergdörfern und im real existierenden Sozialismus nicht möglich gewesen wäre, Arbeitswille, Bescheidenheit und Improvisationstalent. Josef Irlweg, der kulturelle Mentor Weidenthals, sagt in einem Interview, ....."Ich bin jetzt hier daheim. Ich fühl mich wohl". Und doch fügt er seiner Feststellung ein großes "Aber" hinzu: "Daheim, so wie in Weidenthal - das gibt es nicht mehr. Es fehlt irgendetwas.....".

Heute, wenn ich durch Weidenthal oder Wolfsberg laufe, besonders an Pfingsten oder im August, da sind in Bayern Ferien, sehe ich viele Autos mit dem Traunsteiner Kennzeichen. Kommen doch nun viele Böhmen in ihre alte Heimat zurück, wenn auch nur um ihren Urlaub dort zu verbringen. Weidenthal oder Wolfsberg gibt es als altes Böhmendorf nicht mehr, es wird als Urlaubsdorf Brebu Nou, bzw. Garana weiterleben. Nur wenn die Böhmen ihren Urlaub hier verbringen bekommt man als Fremder einen kleinen Einblick in die Zeiten vor der Auswanderung.

Gerd Ballas, Mörfelden-Walldorf den 26.11.2006

Literaturangabe: das Leben zwischen Gestern und Heute von Thomas Höhenleitner